〜一人ひとりに寄り添ったサポートを〜

100人100通りの生き方、考え方、個性があると思います。

私たちの仕事は、そうした一人ひとりが毎日楽しく健康に暮らせる環境を提供し、

生活の中で生じた困りごとを解決できるようサポートさせていただくことです。

一人でも多くの方が自分の可能性を見出し、社会参加できるよう支援してまいります。

エントランス

食堂

コミュニティルーム

AED

トレーニングルーム

居室

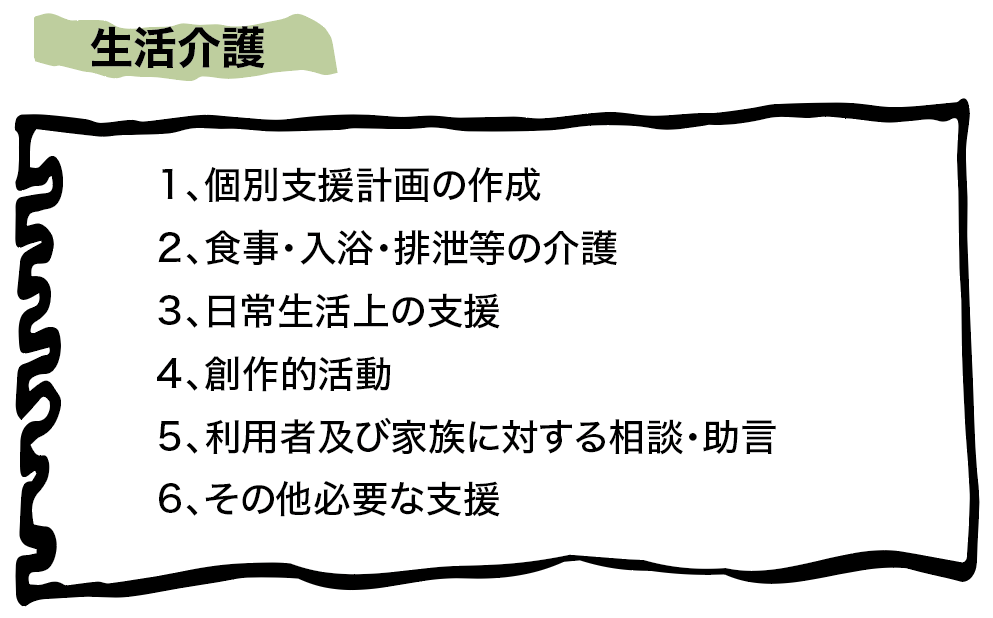

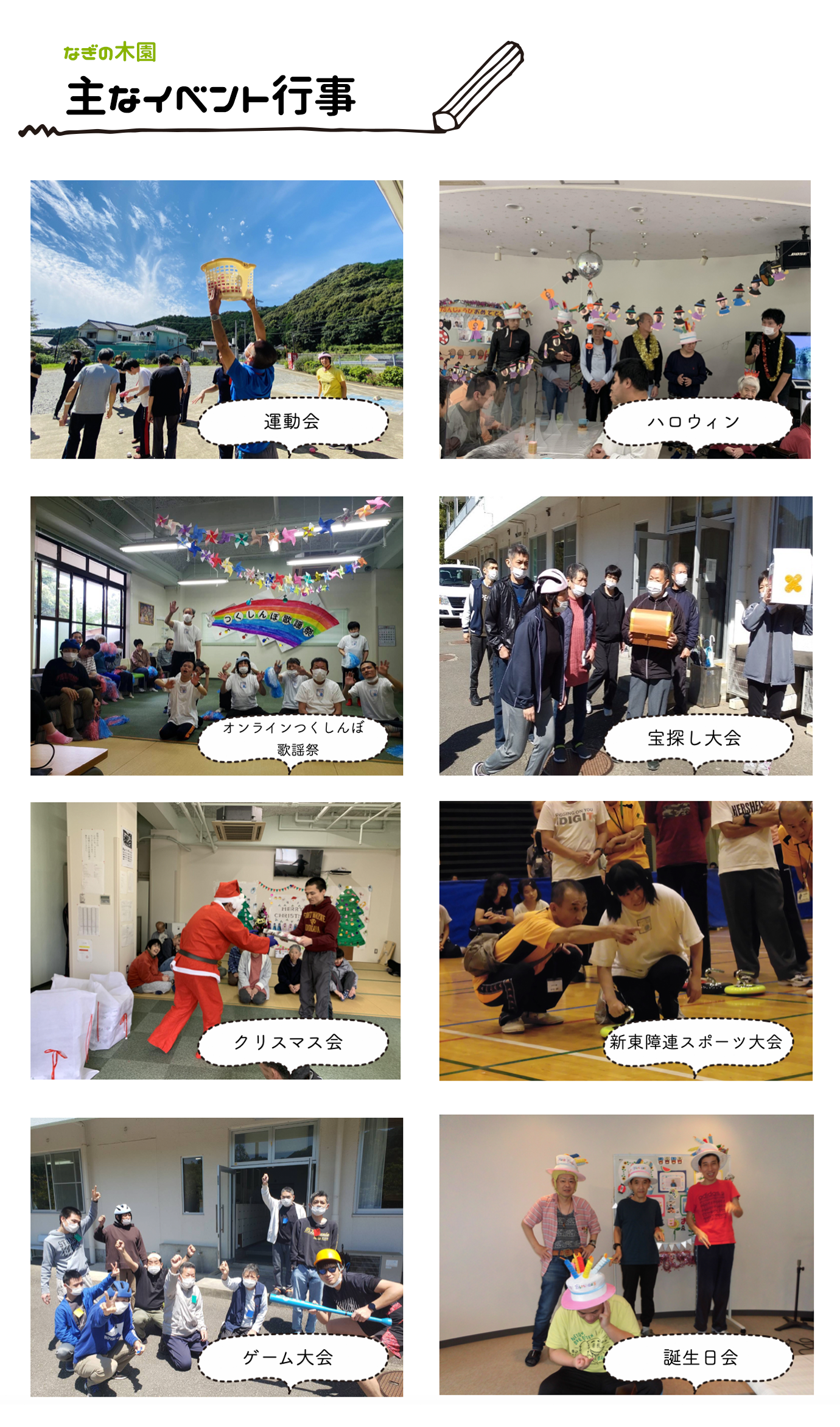

主な活動について

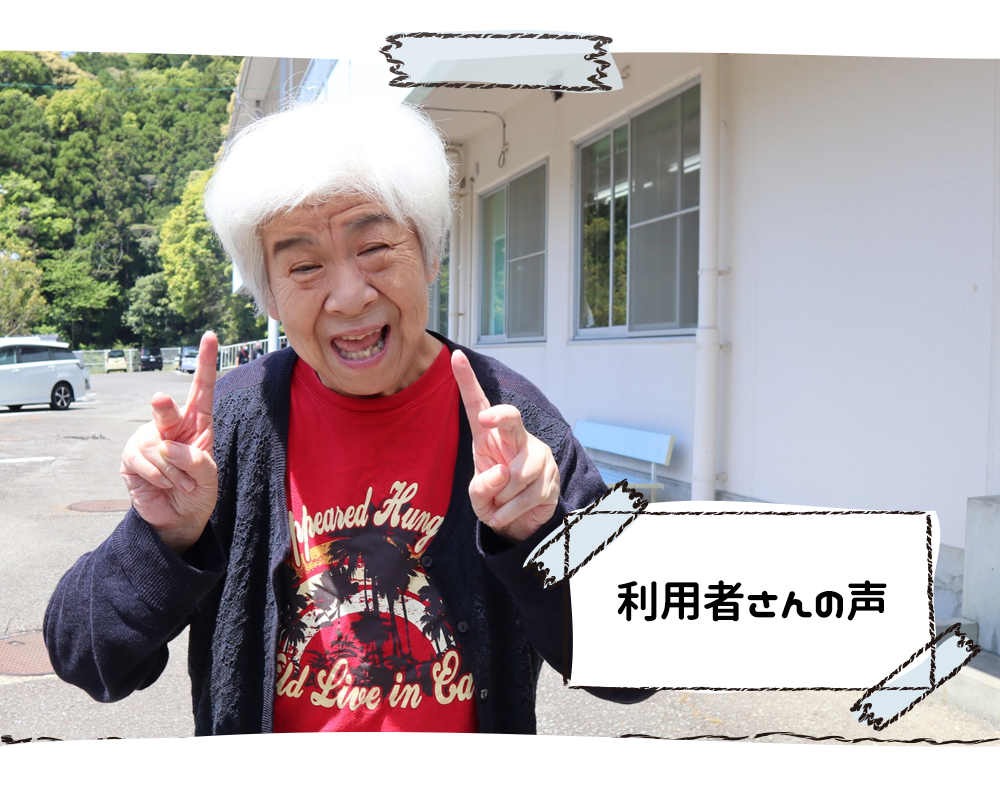

コロナが終わったら旅行に行きたいです。

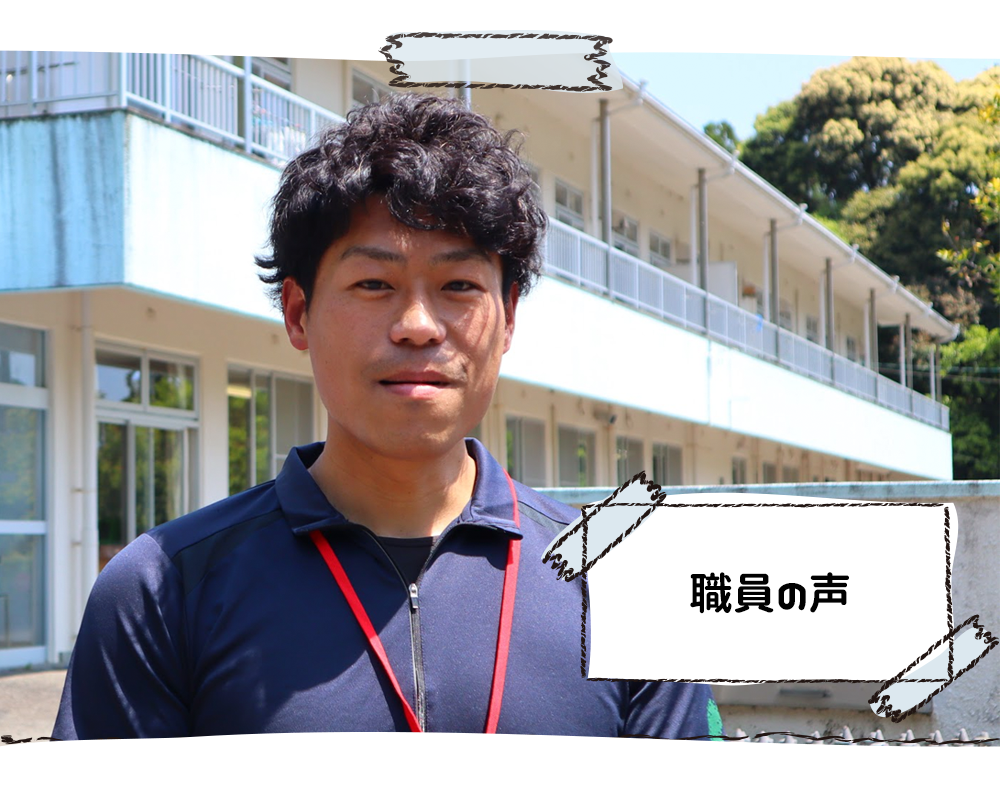

これからも先輩方の指導の下、利用者さん本人、そのご家族の立場・気持ちになっての支援を目指します。

なぎの木園のブログ

伊勢鳥羽1泊旅行に行ってきました。

今回の旅行は、3月組と6月組で分かれての旅行となりました。 出発前~バス車内での様子~ 普段よりも早い時間からのスタートでまだ少し眠たそうな感じです。 ^^) 普段、カラオケしない方もこの日は歌ってくれました。 ~鳥羽水 […]

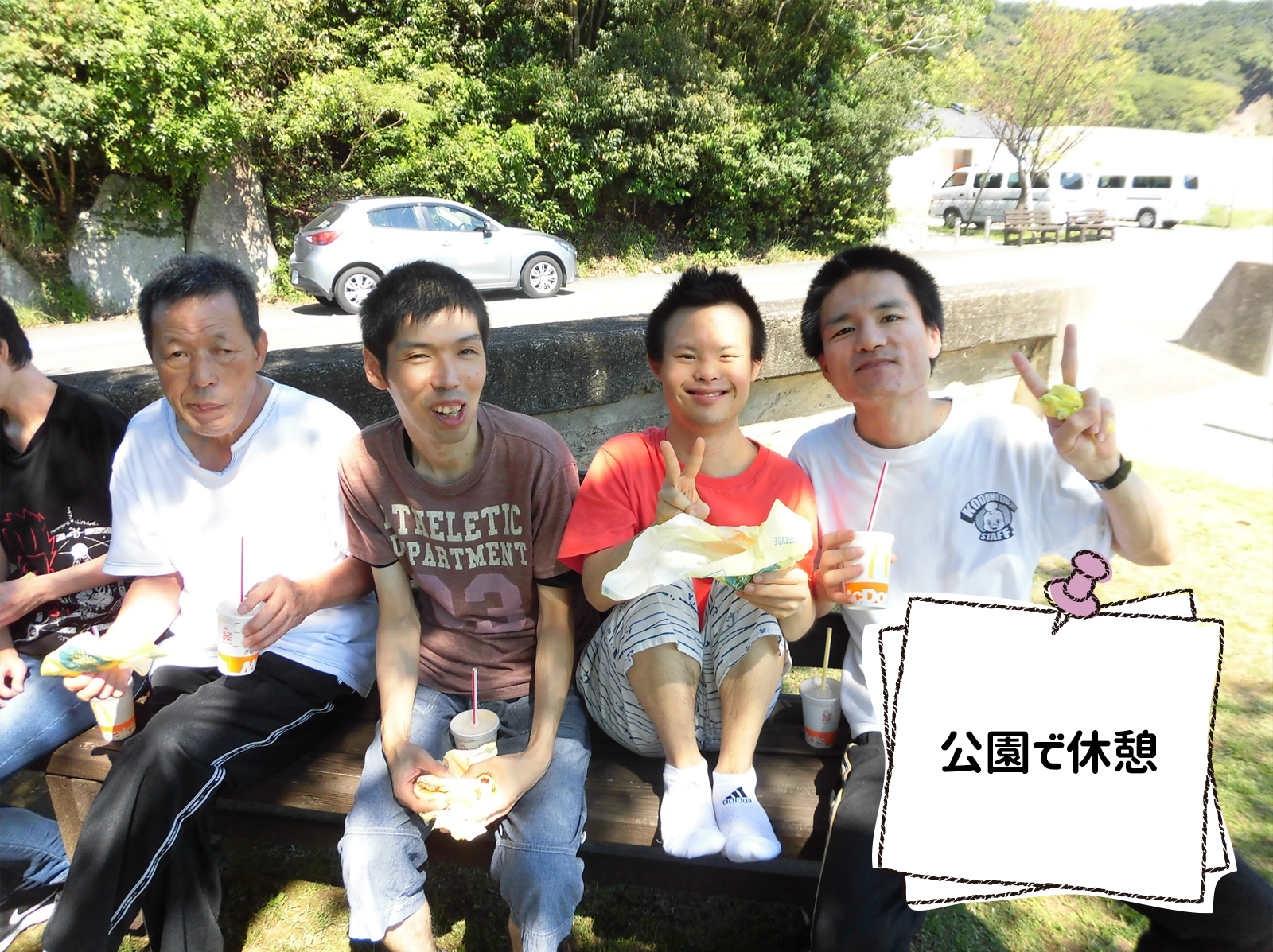

GW期間中のできごと

なぎの木園では利用者さんと一緒に GW期間中に園の外に出て色々と楽しみました。 ~トマオニに行きました~ キレイで美味しそうなデザートを選んで食べていました。 ~マクドナルド🍔でテイクアウト~ カフェオレ、アップルパイを […]

花見に行ってきました🌸

新年度の始まりは「お花見🌸」です。 今年は天候に恵まれず☔なかなかお花見🌸に出かけることが出来ませんでした。 ということで!!今年はチームに分かれて出かけることにしました。 ~黒潮公園での様子~ モスシェイク🍦片手に綺麗 […]

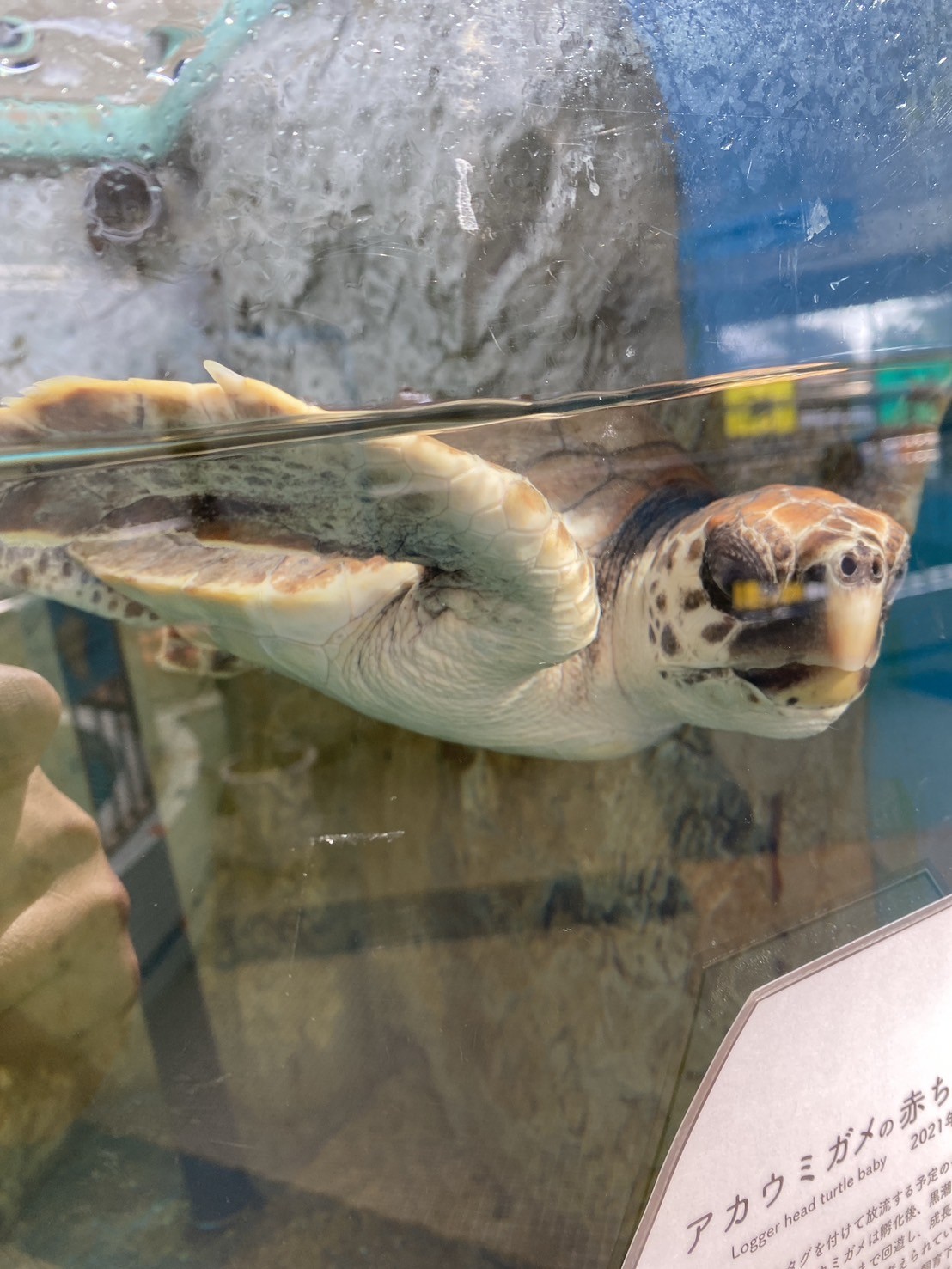

ウミガメ公園に行ってきました。(*^-^*)

2月もあっという間に終わりですね。。 先日、チームに分かれウミガメ公園見学に行きました🐢 雨の日が続いていましたが、皆さんの楽しみな気持ちが届いたのか 見学の際は、雨に降られませんでした🌞 中の水槽では、大 […]

求人情報

現在、熊野緑会では一緒に働いてくれる方を募集をしております。 詳しい内容など、各PDFにてご確認よろしくお願いします(^^) 見学等ご希望あれば随時受け付けております、お気軽にご連絡ください! […]

初詣🎍&綱引き大会

先日、速玉大社に初詣に行き今年1年の無病息災を祈願してきました。 当日は天気も良くて穏やかな日となりました。 昨年は皆さまに大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。m(_ _”m) さて […]

新東スポーツ交流会

先日、新東スポーツ交流会に参加いたしました! 会場は那智勝浦体育文化会館で「ボッチャ」「カローリング」の種目に参加しました。 ~ラジオ体操~ ~ボッチャの様子~ ~カローリングの様子~ ~昼食の様子~ ~表彰式の様子~ […]

株式会社ベストパートナー様より車椅子の寄贈いただきました。

令和5年12月11日、新宮市の株式会社ベストパートナー様より 車椅子の寄贈をいただきました。 頂戴しました車椅子は今後、なぎの木園において有効に活用させていただきます。 株式会社ベストパートナー様のご支援に厚く御礼申し上 […]

高田グリーンランド小旅行&焼き芋大会

11月も終わりに近づいてきて寒く感じる日が多くなってきました。 本格的に冬⛄が近づいているそんな気がします。 さて、なぎの木園は先日、高田グリーンランドまで小旅行に行ってきました。 ~高田グリーンランドでの様子~ お刺身 […]

交換研修

昨年度からなぎの木園、第二なぎの木園での交換研修を実施するようになりました。 異動等はありますが、頻繁ではないため同じ法人内の施設であっても交流が少なく、お互いの施設のことをあまり知らないといった意見もよせられました。生 […]